Les Handicapés

![]() Télécharger le document

---> Document Word

Télécharger le document

---> Document Word

D'autres documents :

![]() La

carte verte --->

Document Word

La

carte verte --->

Document Word

![]() L'autisme --->

Document Word

L'autisme --->

Document Word

![]() La Carte

d'invalidité civile

---> Document Word

La Carte

d'invalidité civile

---> Document Word

![]() Quelques chiffres

---> Document PDF

Quelques chiffres

---> Document PDF

![]() Les Différents types de Handicaps

---> Document Word

Les Différents types de Handicaps

---> Document Word

![]() La Pension

d'invalidité

---> Document Word

La Pension

d'invalidité

---> Document Word

![]() Qu'est ce que le CCAS

---> Document Word

Qu'est ce que le CCAS

---> Document Word

![]() La

scolarité des jeunes handicapés

---> Document Word

La

scolarité des jeunes handicapés

---> Document Word

![]() Le rôle des

grands parents --->

Document PDF

Le rôle des

grands parents --->

Document PDF

Les handicapés

Les handicapés

Définition de l’OMS :

Le handicapé « est un sujet dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée soit congénitalement soit sous l’effet de l’âge, d’une maladie, ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent compromises ».

Quelques chiffres :

![]() Aujourd’hui en France il y a environ 5 millions de

handicapés :

Aujourd’hui en France il y a environ 5 millions de

handicapés :

-1 500 000 personnes sont en France malvoyantes,

-60 000 sont aveugles.

-3 500 000 personnes sont malentendantes,

-2 millions de personnes en France présentent une déficience auditive légère,

-1 250 000 une déficience auditive moyenne,

-450 000 atteintes de déficience auditive sévère ou profonde.

-1 million de personnes souffrent d'un handicap mental,

-850 000 d'un handicap moteur isolé,

-1 400 000 d'un handicap moteur associé à d'autres déficiences.

![]() 4,9

enfants sur 10 000 naissances sont touchés par l'autisme, avec 3 ou 4

garçons pour une fille.

4,9

enfants sur 10 000 naissances sont touchés par l'autisme, avec 3 ou 4

garçons pour une fille.

![]() 1 à 3 % de la population générale souffre d'une déficience intellectuelle.

1 à 3 % de la population générale souffre d'une déficience intellectuelle.

![]() Les

aveugles représentent 1 Français sur 1 000.

Les

aveugles représentent 1 Français sur 1 000.

![]() 0,5 à 1 %des enfants d'âge préscolaire présentent un trouble grave du langage

oral.

0,5 à 1 %des enfants d'âge préscolaire présentent un trouble grave du langage

oral.

![]() 1,5 %de la

population générale souffre de troubles moteurs isolés.

1,5 %de la

population générale souffre de troubles moteurs isolés.

![]() 1 %de la

population générale en France est concerné par la maladie mentale.

1 %de la

population générale en France est concerné par la maladie mentale.

![]() Un

enfant sur 2 000 naît avec la mucoviscidose.

Un

enfant sur 2 000 naît avec la mucoviscidose.

![]() 150 000

personnes sont touchées chaque année par un traumatisme crânien qui

nécessite une prise en charge spécifique.

150 000

personnes sont touchées chaque année par un traumatisme crânien qui

nécessite une prise en charge spécifique.

![]() 20 % de

causes génétiques, 20 % de causes accidentelles, 20 % de causes virales, le

reste étant encore inexpliqué aujourd'hui. Telle est la répartition des

causes du polyhandicap.

20 % de

causes génétiques, 20 % de causes accidentelles, 20 % de causes virales, le

reste étant encore inexpliqué aujourd'hui. Telle est la répartition des

causes du polyhandicap.

![]() 6 000 à 7 000maladies rares sont recensées, parmi lesquelles plus de 80 % sont

d'origine génétique

6 000 à 7 000maladies rares sont recensées, parmi lesquelles plus de 80 % sont

d'origine génétique

![]() 125 500 enfants

handicapés étaient accueillis dans 2 497 établissements d'éducation

spéciale au 1erjanvier 1998.

125 500 enfants

handicapés étaient accueillis dans 2 497 établissements d'éducation

spéciale au 1erjanvier 1998.

Les différentes sortes de handicaps :

Handicaps

" mentaux " :

Handicaps

" mentaux " :

-les déficiences intellectuelles : Les différentes batteries de tests de QI sont des outils classiques pour leur appréciation, mais ils sont très réducteurs et insuffisants à décrire les difficultés réelles des personnes. On peut distinguer de cette catégorie complexe de déficiences des déficiences plus spécifiques de certaines fonctions cognitives, comme les déficiences du langage ou d'autres troubles spécifiques d'apprentissage

-les déficiences psychiques : Elles concernent les troubles du fonctionnement de l'appareil psychique et influent donc principalement sur les sphères de la vie relationnelle, de la communication, du comportement... Les distinguer des déficiences intellectuelles permet de rendre compte des situations spécifiques de handicaps vécues notamment par les personnes atteintes de maladies mentales évoluant au long cours, et qui relèvent donc à la fois de soins psychiatriques et d'un accompagnement spécifique visant à atténuer les effets invalidants de ce type de déficience.

Handicaps

physiques :

Handicaps

physiques :

-les déficiences motrices : Elles représentent l'image même du handicap dans l'imaginaire collectif. Il est significatif à cet égard que le pictogramme symbolisant le handicap soit la représentation d'une personne en fauteuil roulant. Ce sont donc des handicaps en général visibles mais leur expression et leurs conséquences sont très variables.

-les déficiences visuelles : Elles sont symboliques de la grande diversité possible des conséquences pour un même type de déficience : du simple porteur de verres correcteurs, qui dans notre société ne subit quasiment pas de restriction de participation du fait d'une déficience aisément compensable, à la personne aveugle, autre symbole fort de la notion même de handicap.

-les déficiences auditives : Elles sont moins visibles et plus stigmatisantes que les précédentes.

- le poly handicap : il s'agit de l'association de déficiences motrice et intellectuelle sévères associées éventuellement à d'autres déficiences, et entraînant une restriction extrême de l'autonomie.

- le pluri handicap : peut être défini par l'association de plusieurs déficiences ayant approximativement le même degré de gravité, ceci empêchant de déterminer une déficience principale et posant des problèmes particuliers de prise en charge, car les capacités restantes ne permettent pas toujours d'utiliser les moyens de compensations habituels (exemple : la vision autorise l'usage de la langue des signes à un sourd mais pas à un sourd aveugle).

- le sur handicap : est généralement compris comme l'aggravation d'un handicap existant par les difficultés relationnelles qu'il provoque, d'autant plus graves qu'elles surviennent notamment en cas de handicap congénital et obèrent gravement le développement psychique de l'enfant, ajoutant des déficiences psychiques et/ou intellectuelles aux déficiences d'origine (intellectuelles ou sensorielles par exemple).

Source: Ministère de la Santé, de la Famille et des

Personnes handicapées

Le handicap chez les jeunes et les adultes :

Chez

les adultes :

Chez

les adultes :

Prestations :

Au 31 décembre 2002, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) est de 752 900. Par ailleurs, 450 000 pensions d’invalidité ont été versées en 2001.

Etablissements médico-sociaux :

Au 31 décembre 2001, on dénombre :

- 1 294 Foyers d’hébergement, qui accueillent 38 244 personnes

- 1 083 Foyers occupationnels, qui accueillent 34 142 personnes

- 278 Maisons d’accueil spécialisées (MAS), qui accueillent 14 037 personnes

- 360 Foyers d’accueil médicalisés (ex : Foyers à double tarification), qui accueillent 9044 personnes.

Etablissements de travail protégé :

Au 31 décembre 2001, on dénombre :

- 1 419 Centres d’aide par le travail (CAT), qui accueillent 96 651 personnes

- 468 Ateliers protégés, qui accueillent 16 651 personnes.

Décisions des commissions :

En 2002, les Commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ont rendu 1 473 000 décisions pour 735 000 personnes, dont 211 200 attributions d’AAH et 34 400 décisions favorables d’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).

Compte social du handicap :

En 2001, les prestations sociales versées au titre du handicap, de l’invalidité et des accidents du travail se sont élevées à 25,6 milliards d’euros, soit 6,1 % de l’ensemble des dépenses de prestations de protection sociale.

Chez

les enfants :

Chez

les enfants :

Prestations :

Au 31 décembre 2002, 135 000 familles sont bénéficiaires de l’Allocation d’éducation spéciale (AES) au titre de leur(s) enfant(s) handicapé(s).

Etablissements et services médico-éducatifs :

Au 31 décembre 2001, plus de 107 000 enfants et adolescents sont accueillis dans 1 981 établissements médico-éducatifs et plus de 23 000 sont suivis par 911 Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Environ 3 % de jeunes adultes n’ayant pas trouvé de place dans les structures pour adultes handicapés y sont maintenus au titre de l’amendement CRETON.

Décisions des commissions :

Lors de l’année scolaire 1999/2000, les Commissions départementales de l’éducation spéciale (CDES) ont rendu 290 000 décisions pour 185 000 enfants handicapés, dont 94 800 sont des décisions d’orientation vers les structures médico-éducatives et 77 600 des attributions d’AES.

Quelques informations supplémentaires :

La

carte d’invalidité civile :

La

carte d’invalidité civile :

-Conditions pour en bénéficier :

Vous pouvez en bénéficier si vous êtes atteint d'une incapacité permanente évaluée à 80 % ou plus:

- par la commission départementale d'éducation spéciale (CDES),

- ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel COTOREP).

-Avantages offerts par la carte d'invalidité civile :

Elle donne droit à des avantages propres à faciliter la vie quotidienne des handicapés et de leur famille:

-calcul de l'impôt sur le revenu: augmentation d'une demi part;

-taxe d'habitation: exonération sous certaines conditions de ressources;

-redevance audiovisuelle: exonération pour les personnes handicapées non imposables et les invalides à 100 %.

-accès aux HLM: non prise en compte des ressources du conjoint, des frères et des soeurs ou des enfants titulaires de la carte d'invalidité civile; voyages en train: réductions et facilités.

-Elle peut ouvrir droit au macaron GIC (grand invalide civil): attribution à certains grands infirmes (notamment amputés ou personnes privées de l'usage de l'un ou des eux membres inférieurs), aux déficients mentaux profonds et aux aveugles.

Avantages "SDP", liés à la mention "station debout pénible":

-droit aux places réservées dans les transports en commun,

-droit de priorité aux guichets dans tous les organismes publics.

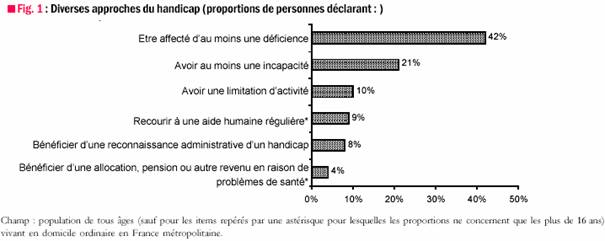

Les

diverses approches du handicap :

Les

diverses approches du handicap :

Qu’est

ce que le centre communal d’action sociale ? :

Qu’est

ce que le centre communal d’action sociale ? :

Le centre communal d'action sociale (CCAS) est un service administratif, distinct de la mairie, qui entre autre, intervient en matière d'aide sociale pour ce qui concerne la constitution de dossiers, la recherche éventuelle d'informations complémentaires.

Un CCAS participe en partenariat avec les institutions publiques et privées aux actions menées dans le domaine du développement social de la population dans la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

Il peut également allouer des secours sous forme de prestations en nature ou en espèces.

Pour son fonctionnement, le CCAS est administré par un conseil d'administration dont le maire est le président ; il comprend à parts égales des membres élus par le conseil municipal et des membres nommés par le maire

La

pension d’invalidité :

La

pension d’invalidité :

Les conditions pour en bénéficier :

-Vous devez être salarié ou chômeur indemnisé

-Vous devez être âgé de moins de 60 ans, avec une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers du fait de la maladie ou d'un accident non professionnel.

-Vous devez être immatriculé à la sécurité sociale depuis 12 mois au moins à la date d'arrêt de travail suivi d'invalidité ou à la date de constatation médicale de l'invalidité.

-Vous devez justifier aussi:

-de 800 heures de travail au cours des 12 derniers mois (dont 200 h les trois premiers mois),

-ou avoir cotisé au cours de ces 12 derniers mois sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, soit 15 448,30 EUR (dont 1015 fois le SMIC horaire les 6 premiers mois, soit 7 724,15 EUR).

(Les périodes de chômage et d'arrêt de travail pendant ce temps, sont prises en compte. Montants au 01/07/2004.)

Le montant de la pension :

Il est calculé

-sur la base d'une rémunération moyenne qui prend en compte vos dix meilleures années de salaire,

-et dépend du groupe d'invalidité dans lequel vous vous trouvez, selon que vous pouvez ou non continuer à exercer une activité professionnelle et que vous avez ou non besoin d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante.

La

scolarité des jeunes handicapés :

La

scolarité des jeunes handicapés :

Afin de faciliter leur intégration sociale, la scolarité des jeunes handicapés doit être la plus proche possible de la scolarité ordinaire.

Quand c'est possible, l'enfant handicapé sera individuellement accueilli dans une classe ordinaire.

Cet accueil peut se faire à tous les niveaux. Il est souhaitable dès la maternelle.

Auxiliaires de vie scolaire (AVS) :

A compter de la rentrée 2003, des assistants d'éducation peuvent remplir les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire, pour apporter une aide individuelle aux enfants ou adolescents handicapés en milieu ordinaire. A partir d'une analyse fine du degré d'autonomie de l'élève, la commission départementale d'éducation spéciale peut décider d'attribuer un AVS pour quatre types d'activités.

L'intervention humaine de l'AVS sert:

-l'installation matérielle de l'élève et la manipulation du matériel pour mettre à niveau ses temps de réponse aux situations habituelles d'apprentissage,

-la participation aux sorties de classes, notamment pour les activités physiques et sportives,

-l'accomplissement de gestes techniques (d'hygiène par exemple), hors des compétences paramédicales,

-le suivi du projet d'intégration.

Structures d'accueil spécialisées :

Lorsque l'intégration individuelle dans une classe ordinaire n'est pas possible, votre enfant peut être accueilli dans une classe spécialisée (quel que soit son handicap) ouverte dans un établissement scolaire ordinaire.

L'intégration scolaire, individuelle ou groupée, peut se faire à temps plein ou à temps partiel.

Votre enfant peut aussi être placé:

-soit dans un établissement scolaire spécialisé dépendant du ministère en charge de l'éducation nationale, en demi-pension ou externat pour le premier degré, en internat, ou demi-pension pour le 2e degré,

-soit dans un établissement médico éducatif dépendant du ministère en charge des affaires sociales: établissements pour jeunes handicapés intellectuels (instituts médico-pédagogiques, médico-professionnels).

Autres possibilités :

Les établissements dépendant du ministère en charge de la santé peuvent accueillir:

-les jeunes atteints de troubles relationnels;

-les jeunes handicapés moteurs (instituts de rééducation);

-les jeunes handicapés sensoriels.

Orientation :

La commission départementale d'éducation spéciale (CDES), aidée de la commission de circonscription préélémentaire et élémentaire (CCPE) et la commission de circonscription pour le second degré, est chargée d'examiner le dossier de votre enfant.

La CDES vous conseillera et, avec votre accord, proposera des solutions pour la scolarité de votre enfant.

Aides financières auxquelles vous avez droit :

-bourses d'enseignement d'appoint et d'adaptation; proposées par la CDES, elles sont attribuées par le rectorat à qui vous pouvez adresser votre demande;

-exonération des frais de pension dans les établissements régionaux d'enseignement adaptés; adressez-vous au directeur de l'école.